Урок 3. Искажения в повседневном выборе

На прошлых уроках мы с вами получили базовые знания про эффекты когнитивного искажения, изучили их природу, причины, проявления, и поняли, насколько важно уметь вовремя распознавать искажения восприятия, которые могут помешать принятию правильного решения.

На прошлых уроках мы с вами получили базовые знания про эффекты когнитивного искажения, изучили их природу, причины, проявления, и поняли, насколько важно уметь вовремя распознавать искажения восприятия, которые могут помешать принятию правильного решения.

Чтобы правильно распознавать искажения, нужно их изучить. Поскольку их очень много, для удобства изучения мы распределили когнитивные искажения человека по базовым характеристикам в несколько категорий.

Это искажения в повседневном выборе (урок 3), социальные искажения (урок 4), искажения восприятия (урок 5), искажения памяти (урок 6), искажения в общении и отношениях (урок 7). И наша сегодняшняя тема – искажения в повседневном выборе.

Отдельное внимание уделим иррациональной эскалации и слепому пятну предубеждений, которые способны серьезно испортить жизнь и нам, и окружающим, что часто и происходит.

Содержание:

- Влияние искажений на повседневный выбор

- Амплификация

- Эффект контраста

- Феномен Баадера-Майнхоф

- Отклонение в сторону результата

- Иллюзия контроля

- Эффект Даннинга-Крюгера

- Иррациональная эскалация

- Слепое пятно предубеждения

- Проверочный тест

Нам сегодня будет «в тему» книга «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения» [Д. Канеман и др., 2018]. И давно ставшая бестселером книга того же автора «Думай медленно... Решай быстро» [Д. Канеман, 2013].

Влияние искажений на повседневный выбор

На сегодняшний день науке известно около двух сотен различных когнитивных искажений. Точную цифру вам сегодня не скажет никто, потому что многие искажения имеют общую суть, их признаки и характеристики пересекаются, что вызывает споры по поводу возможности считать то или иное искажение самостоятельной единицей или разновидностью другого когнитивного искажения.

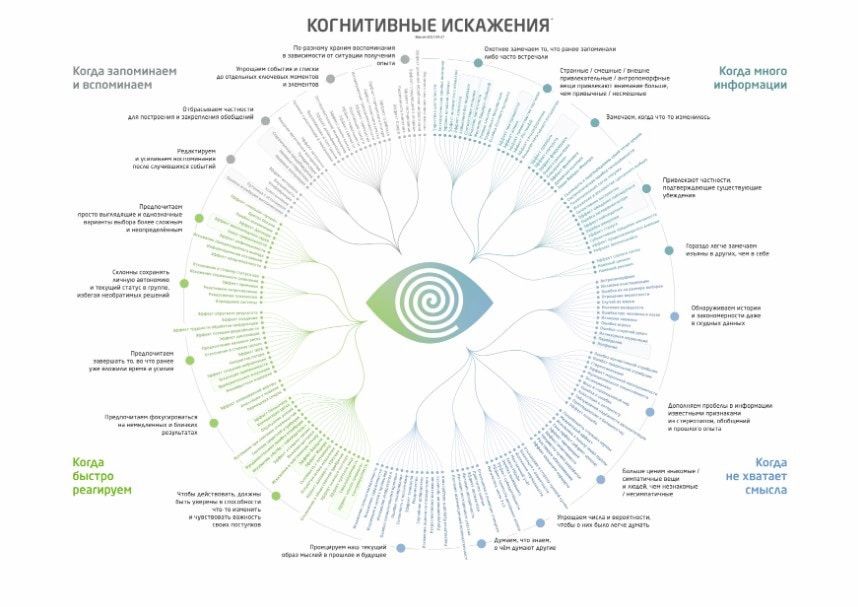

Впрочем, попытки свести все имеющиеся знания воедино предпринимались, и в ходе таких попыток удалось насчитать 188 когнитивных искажений [J. Desjardins, 2021]. Все когнитивные искажения представлены в одной инфографике, так что желающие могут попытаться пересчитать сами. Есть вариант инфографики на русском языке с возможностью увеличения изображения, а для общего понимания масштаба знаний об этой теме просто посмотрите на эту картинку:

Сегодня мы будем изучать когнитивные искажения и примеры искажений, связанные с нашим поведением и принятием решений, т.е. искажения, влияющие на повседневный выбор.

Ввиду огромного объема информации мы сократим изложение материала до классических «кто виноват» и «что делать». Проще говоря, будем кратко рассказывать о том или ином искажении, и объяснять, как с ним бороться у себя и окружающих.

Амплификация

Амплификация – это когнитивное искажение, при котором человек склонен вкладывать чрезмерные усилия, время или ресурсы в задачу или проблему, даже когда это не оправдано и ее решение не принесет значительных улучшений. Этот механизм часто приводит к излишнему «переусердствованию» или «затягиванию» процессов, что может быть неэффективным.

Основные причины амплификации:

- Необузданное стремление к совершенству.

- Эмоциональная вовлеченность.

- Нежелание заниматься другими более важными, но сложными делами.

- Непонимание своих истинных целей.

- Непонимание того, что именно даст желаемый результат.

Как справиться с амплификацией:

- Установка четких приоритетов.

- Соблюдение баланса значимости задачи и затрачиваемых ресурсов.

- Лимит времени и ресурсов на задачу.

- Практика минимализма или «принцип минимальной готовности».

- Разумный баланс между качеством и количеством.

Эти меры можно предпринять как по отношению к себе, так и по отношению к своим подчиненным на работе, если вы видите, что они корпят над мелочами, когда важные задачи до сих пор не выполнены.

Эффект контраста

Эффект контраста – это когнитивное искажение, при котором восприятие объекта или ситуации изменяется в зависимости от того, с чем этот объект или ситуация сравнивается. Другими словами, наш мозг воспринимает что-то как более или менее привлекательное или ценное, если это находится в контексте другого объекта, воспринимаемого как «лучше» или «хуже».

Причины возникновения эффекта контраста:

- Сравнительная природа восприятия – мозг всегда обрабатывает информацию относительно контекста, а не в абсолютных значениях. Один и тот же костюм может показаться дорогим человеку с маленькой зарплаты и весьма бюджетным человеку с большой зарплатой.

- Сенсорные адаптации – органы чувств адаптируются к сильным стимулам, и последующие стимулы воспринимаются по-другому. Например, после пребывания в темноте слабый свет кажется ярким, а после сильного света – тусклым.

- Нейрофизиологические механизмы – мозг обрабатывает изменения в стимуле, выделяя их как важные. Этот механизм позволяет быстрее реагировать на значимые изменения в окружающей среде. Различие между двумя объектами активирует зоны мозга, отвечающие за контрасты, усиливая восприятие этих различий.

- Ментальные установки и ожидания – если человек ожидает, что один объект будет лучше или хуже, его восприятие второго объекта будет искажено относительно первого. Например, человек может недооценить свои достижения, сравнивая их с более яркими примерами успеха других людей.

- Эмоциональный фон – эмоции, вызванные одним объектом, могут усилить контрастное восприятие второго. Например, негативный опыт с одной задачей может сделать другую задачу выглядящей легче, и, намучившись с экзаменом по сопромату, студент не будет считать тяжелым экзамен по политэкономии.

В итоге есть риск упустить хорошую покупку на распродаже, потому что она покажется вам недостаточно «крутой», взять на работу менее квалифицированного сотрудника, потому что у него более убедительная речь, чем у того, что с хорошей квалификацией, и т.д.

Как справиться с эффектом контраста:

- Осознанность – осознание того, что восприятие изменяется в зависимости от контекста, помогает принимать более взвешенные и объективные решения.

- Долгосрочная оценка – вместо того чтобы оценивать что-то в контексте других вариантов, важно сосредоточиться на собственных потребностях и целях, избегая излишнего сравнения.

- Создание четких критериев – таких, которые не зависят от того, как воспринимаются другие объекты.

Опять же, эти меры можно принять как в рамках самоконтроля, так и для контроля работы подчиненных, объяснив, по каким ключевым параметрам нужно отбирать персонал на ту или иную должность, каковы критерии готовности проекта и т.д.

Феномен Баадера-Майнхоф

Феномен Баадера-Майнхоф (иллюзия частотности) – это когнитивное искажение, при котором человек начинает воспринимать недавно узнанную информацию как нечто крайне распространенное или часто встречающееся просто потому, что она только что попала в его внимание.

После того как мы сталкиваемся с каким-либо понятием или объектом, мы начинаем замечать его повсюду, несмотря на то, что его фактическая частота в нашей жизни не изменилась.

Это может быть название книги или фильма, о которых мы только что узнали, новое слово, которого мы не слышали ранее, или наше новое увлечение, когда, начав заниматься йогой, мы вдруг «замечаем», как много людей вокруг занимается йогой. Хотя их ровно столько же, как до нашего открытия этого замечательного вида релакса.

Причины феномена Баадера-Майнхоф:

- Селективное внимание – после того как информация становится значимой для человека, его мозг начинает активнее обращать на нее внимание.

- Подтверждающее искажение – человек склонен запоминать информацию, которая подтверждает его интересы, убеждения или недавний опыт.

- Гиперактивация ретикулярной формации мозга – ретикулярная формация действует как фильтр, который помогает мозгу отбирать значимую информацию. Когда тема становится актуальной, мозг «настраивается» на ее распознавание.

- Эффект новизны – новая информация запоминается ярче и кажется более заметной. Мозг «отмечает» ее как важную, а повторения усиливают это восприятие.

- Когнитивная нагрузка и память – наш мозг запоминает заметные события, но игнорирует те, которые кажутся не важными. Этот дисбаланс создает иллюзию, что новая информация вдруг начала «выпрыгивать» отовсюду.

Это искажение можно считать относительно безобидным, если только оно не заполняет собой все пространство и время. Например, когда во время чемпионата мира по футболу многие мужчины искренне полагают, что все окружающие погружены исключительно в турнирную таблицу и обсуждение прошедших матчей.

Если в итоге подчиненные «забивают» на своевременные поставки товара, думая, что заказчик, как и они, занят исключительно футболом, можно напомнить им, за что они получают зарплату, в том числе в период проведения чемпионата мира. Дабы не оскорблять чувства подчиненных, можно привести статистику и показать, что футбольных болельщиков однозначно много, но они не составляют 100% населения.

Если вы заметили подобные наклонности у себя, вам потребуются здоровая самокритика и самоконтроль.

Как справиться с феноменом Баадера-Майнхоф:

- Осознание – понимание того, что этот феномен существует, позволяет избежать подверженности и ощущения, что что-то стало вдруг слишком распространенным.

- Фокус на объективные данные – вместо того чтобы опираться на субъективные ощущения частоты, важно собирать реальные данные о том, насколько распространено явление или объект.

- Перепроверка предположений – если вы считаете, что что-то стало повсеместным, полезно проверить, насколько это действительно так.

К слову, такая наблюдательность может сослужить вам хорошую службу и помочь «попасть в тренд», если что-то вдруг реально станет модным и востребованным для широкого круга людей, а не только в вашей компании, семье, на работе, в подъезде.

Отклонение в сторону результата

Отклонение в сторону результата (эффект ретроспективного суждения) – это когнитивное искажение, при котором люди оценивают решения, действия или события только по их результатам, а не по тому, какие обстоятельства и информация были доступны на момент принятия решения.

Это приводит к неверной оценке правильности решений, потому что люди склонны считать, что результат был предсказуем и очевиден, хотя на самом деле в момент принятия решения это могло быть далеко не так.

Так, удачная инвестиция или выигрыш команды могут быть обусловлены точным расчетом инвестора или тренера, а могут быть случайными, поэтому повторять чьи-то действия на основе того, что они завершились успехом, не стоит без глубокого анализа всех обстоятельств.

Причины возникновения отклонения в сторону результата:

- Упрощение ретроспективной оценки – мозг стремится минимизировать когнитивную нагрузку и ему проще оценить результат (успех или провал), чем анализировать множество факторов и условий, которые были актуальны в момент принятия решения.

- Эффект знания задним числом – когда известен результат, человек склонен воспринимать его как предсказуемый и очевидный, даже если в момент принятия решения ситуация была неопределенной.

- Эмоциональное влияние результата – успех вызывает положительные эмоции, а неудача – отрицательные. Эти эмоции сильно влияют на восприятие качества принятых решений, независимо от их объективной обоснованности.

- Социальное давление и культура успеха – в обществе часто ценятся только результаты, а не затраты или процесс. Это усиливает тенденцию оценивать действия исключительно по их итогам.

- Отсутствие понимания вероятностных процессов – люди часто недооценивают роль случайности и вероятности в достижении результата. Это приводит к ошибочной привязке исхода к действиям, которые могли быть чисто интуитивными или необоснованными.

Как справиться с отклонением в сторону результата:

- Фокус на процессе, а не только на результате – нужно анализировать все обстоятельства и оценивать решение по тому, как оно было принято, а не только по его исходу.

- Внимание на альтернативы – нужно учитывать не только уже имеющийся результат, но и возможные альтернативы, которые были доступны на момент принятия решения.

- Обсуждение неопределенности – нужно исследовать возможные риски и неопределенности при принятии решений. Проще говоря, понимать, что вы можете не знать всех обстоятельств, которые привели кого-то к успеху.

Это нужно уметь самим и нужно учить этому других, чьи действия как-то влияют на ваше материальное благополучие и душевное спокойствие. Например, своих детей, учеников, подчиненных, потому что слепое копирование действий известного бизнесмена не сделает человека богатым, копирование системы тренировок чемпиона не сделает всех и каждого чемпионом, а чтобы стать известным певцом или артистом, нужна не только настойчивость, но и хоть капелька таланта.

Иллюзия контроля

В изрядной степени эта иллюзия насаждается сакраментальными «все в ваших руках», «все зависит от самого человека», «человек сам кузнец своего счастья». В итоге люди верят, что выигрыш в казино зависит от каких-то их расчетов, а не от череды случайностей, и просаживают крупные суммы.

Причины возникновения иллюзии контроля:

- Потребность в предсказуемости и безопасности – в стрессовых ситуациях человек может верить, что может управлять случайными процессами, чтобы снизить страх перед возможными последствиями.

- Положительный опыт в прошлом – если ранее человек получал желаемый результат, даже случайно, он может начать связывать это с собственными действиями.

- Смешение причин и следствий – люди часто воспринимают последовательность событий, как причинно-следственную связь, даже если она отсутствует.

- Переоценка личного влияния – люди склонны переоценивать свое влияние на результаты из-за эгоцентрического мышления.

- Селективное внимание и подтверждающее искажение – люди замечают только те случаи, когда их действия совпадают с желаемым результатом, и игнорируют ситуации, когда их действия не оказали влияния.

Как справиться с иллюзией контроля:

- Осознание своих ограничений – понимание того, что существуют факторы, которые невозможно контролировать, может помочь снизить излишнюю уверенность в своих силах и лучше подготовиться к рискам.

- Признание роли случайности – принятие того, что многие ситуации зависят от случайности или факторов, находящихся вне нашего контроля, помогает принимать более реалистичные решения и снижает неоправданные ожидания.

- Баланс в оценке рисков – важно анализировать не только те аспекты, которые можно контролировать, но и те, которые не зависят от нас, чтобы избежать переоценки своих возможностей и не поддаться иллюзии контроля.

Это можно применять как к себе, так и к другим. Например, пояснить реально существующие ограничения менеджерам, желающим вытеснить с рынка японский и немецкий автопром, еще немного усовершенствовав очередную модель LADA Kalina.

Эффект Даннинга-Крюгера

Эффект Даннинга-Крюгера – это когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем квалификации в какой-либо области склонны переоценивать свои способности и не осознавать свои ошибки, поскольку им не хватает знаний, чтобы понять, насколько они некомпетентны.

Проще говоря, это когда сдавший на права без взяток начинающий водитель считает себя асом; написавший первую работающую программу разработчик презентует себя как Senior, хотя не дотягивает даже до Middle; а только что получивший диплом экономиста выпускник мнит себя финансовым аналитиком, хотя не читал по этой теме ничего, кроме учебников. Последнее, впрочем, не факт.

Этот эффект назван в честь психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера, которые в 1999 году провели исследование, выявившее этот феномен [J. Kruger, D. Dunning, 1999].

Причины возникновения Даннинга-Крюгера:

- Недостаточная активация префронтальной коры – у людей, которые мало нагружали мозг для достижения нужных компетенций, эта часть, отвечающая за анализ, синтез и самоконтроль, работает плохо.

- Дефицит обучения через ошибки – успешное обучение во многом основывается на способности мозга корректировать поведение на основе ошибок. При малом опыте обучения и низком уровне знаний гиппокамп и базальные ганглии, участвующие в процессе обратной связи, могут быть менее эффективны.

- Механизмы когнитивной экономии – при недостатке знаний человек может принимать поверхностные решения, полагая, что он понимает ситуацию.

- Дефицит нейронных сетей, связанных с метапознанием – у людей с ограниченными знаниями эти сети, связанные с осознанием собственных мыслительных процессов, могут быть менее развиты.

- Эффект позитивного подкрепления – на физиологическом уровне мозг получает положительное подкрепление через выделение нейромедиаторов (например, дофамина) при достижении успеха, даже если он минимален. Это создает ложное ощущение экспертизы.

Как справиться с эффектом Даннинга-Крюгера? Учиться, учиться и еще раз учиться, развивая нейронные связи и ответственные за мыслительные процессы участки мозга. И не подпускать к сложным процессам тех, кто не умеет с ними работать и не хочет учиться.

Иррациональная эскалация

Иррациональная эскалация – это когнитивное искажение, при котором человек продолжает поддерживать ошибочные или убыточные решения, несмотря на явные доказательства их неправильности или неэффективности.

Это, например, инвестиции в убыточный бизнес, сохранение отношений, не имеющих будущего, приверженность отжившим культурным нормам или политическим взглядам.

Основные причины иррациональной эскалации:

- Эффект «вложенных средств», когда человеку жаль уже потраченных сил, денег и времени.

- Личное вовлечение и эмоциональная связь с проектом или решением, которые делают отказ болезненным.

- Нежелание признавать ошибку, защита самооценки и желание сохранить репутацию.

- Уверенность в том, что можно изменить ситуацию, даже если объективные обстоятельства говорят об обратном.

- Искажение перспективы и надежда на будущее улучшение ситуации.

- Социальное давление и страх разочаровать окружающих.

- Дофаминовое подкрепление, когда ожидание выигрыша от продолжения действий может активизировать систему вознаграждения в мозге, заставляя игнорировать убытки.

- Реакция на стресс, когда под влиянием стресса префронтальная кора, отвечающая за рациональное мышление, может работать менее эффективно, в то время как эмоциональные зоны (например, амигдала) активируются, усиливая иррациональные решения.

Как бороться с иррациональной эскалацией:

- Оценить ситуацию объективно без эмоций.

- Привлечь внешнего эксперта.

- Сфокусироваться на будущем

- Поставить четкие критерии завершения.

Это применительно к себе, а применительно к другим, когда эмоции зашкаливают и никаких экспертов никто не желает слушать, может оказаться более эффективным предложить подумать, при каких условиях проект, действия или отношения должны/могут быть прекращены.

Тогда к человеку возвращается чувство контроля за ситуацией, что отчасти так и есть, потому что осознание – первый шаг к контролю. И если решение будет собственным, а не навязанным, его будет принять намного легче.

Слепое пятно предубеждения

Слепое пятно предубеждения (эффект слепого пятна) – это когнитивное искажение, при котором человек склонен осознавать предвзятость у других людей, но не может заметить ее у себя. Это искажение проявляется в уверенности, что его собственные решения или мнения объективны и свободны от предвзятости, в то время как действия других людей кажутся ему подверженными влиянию необоснованных убеждений.

Такое можно видеть везде и всюду: в обсуждении политики и экономики, действий начальства на работе и руководства страны, семейных отношений соседей и родственников. Правым считает себя судья и полицейский, муж и жена, hr-менеджер и кандидат на вакансию, республиканец и демократ.

Основные причины возникновения слепого пятна предубеждения:

- Сложность самонаблюдения – людям проще анализировать и оценивать поведение других, чем свое собственное.

- Когнитивная экономия – осознание и признание собственных искажений требует усилий. Для мозга проще игнорировать это и фокусироваться на чужих недостатках.

- Эффект эгоцентризма – люди склонны считать себя более объективными и рациональными из-за глубокого знания своих собственных намерений. При этом намерения других оцениваются на основе поведения, что часто приводит к предвзятости.

- Ошибка подтверждения – люди ищут и замечают подтверждения своей объективности, игнорируя примеры, которые противоречат этому убеждению.

- Защита самооценки – признание собственных предубеждений может восприниматься как угроза самооценке. Это заставляет человека защищать образ себя как рационального и справедливого.

- Социальные сравнения – люди сравнивают себя с окружающими, чаще всего в свою пользу. Это приводит к уверенности, что они менее подвержены когнитивным ошибкам.

- Иллюзия прозрачности – человек уверен, что он полностью понимает свои мотивы и намерения, но недооценивает влияние бессознательных факторов и искажений.

Как бороться со слепым пятном предубеждения:

- Открытость к саморефлексии – важно периодически анализировать свои собственные суждения и решения, задавая себе вопросы, такие как: «Могу ли я быть предвзятым?» или «Какие факторы, о которых я не думаю, могли повлиять на мой выбор?»

- Получение обратной связи – регулярно обращаться за внешней обратной связью от коллег, друзей или наставников, которые могут заметить предвзятость, которую сам человек не замечает.

- Осознание влияния внешних факторов – понимание того, как реклама, социальные сети, культура и личный опыт могут влиять на наши суждения, помогает осознать собственные предвзятости.

- Обучение критическому мышлению – развитие критического мышления и способности смотреть на вещи с разных точек зрения помогает ослабить влияние слепого пятна предвзятости.

- Преднамеренная смена точки зрения – бывает полезно сознательно искать противоположные мнения и рассматривать ситуацию с разных ракурсов, чтобы осознать, где могут быть скрытые предвзятости.

Итак, мы изучили самое главное, что нужно знать про влияние когнитивных искажений на повседневный выбор, и разобрали наиболее распространенные примеры искажений, связанные с нашим поведением и принятием решений. Далее вас ждет проверочный тест, а затем мы перейдем к следующей теме.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Далее мы будем изучать социальные искажения.

Ольга Обломова

Ольга Обломова