– А скоро уже начнут?

– А вы что, куда-то спешите?

Такой или подобный диалог можно услышать почти всегда, если начало мероприятия задерживается хотя бы на 5 минут, а на мероприятие собралось больше трех человек. Времени не хватает всем, и большинству не удается расслабиться, даже если мероприятие развлекательное и значится последним в насыщенном списке дел на сегодняшний день.

Это отчасти логично: нужно еще успеть добраться домой, пока ходит общественный транспорт, и пораньше лечь спать, потому что завтра на работу. Так что управление временем или тайм-менеджмент становится актуальным для все большего количества людей. На нашей программе «Лучшие техники тайм-менеджмента» мы подробно разбираем принципы тайм-менеджмента и самые эффективные методы тайм-менеджмента. А сегодня поговорим о трендах.

Организация управления временем: краткий обзор техник тайм-менеджмента

Для тех, кто пока не успел пройти нашу программу «Лучшие техники тайм-менеджмента» предлагаем краткое знакомство с наиболее популярными системами управления временем, дабы вы могли погрузиться в тему и понимать, о чем, собственно, пойдет речь.

Матрица Эйзенхауэра (важное / срочное)

34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр нашел удобный для себя способ оптимизировать время и процесс принятия решений. Он делил все задачи на 4 категории: важные и срочные, важные и не очень срочные, срочные и не очень важные, не очень срочные и не очень важные.

Главный приоритет отдавался срочным и важным задачам, а от не срочных и не важных, пусть даже и приятных дел, президент предлагал отказаться вовсе. Такая схема деления дел на 4 категории впоследствии получила название «Матрица Эйзенхауэра», и ныне является одним из столпов современного тайм-менеджмента.

Техника временных блоков

Что, если вы не президент, а, к примеру, профессор, занятый исключительно научно-преподавательской деятельностью, у которого все задачи примерно равны по важности и срочности? Например, прочитать лекцию в университете, подготовить доклад на конференцию, написать научную статью?

Тогда на каждую задачу нужно выделить свой блок времени или несколько блоков, если задача объемная и требует длительного обдумывания. Так советует поступать профессор информатики Кэл Ньюпорт. Прописав заранее, когда и чем вы занимаетесь, вы больше не будете отвлекаться и думать, что вам делать, а будете тратить время только на то, что запланировали сделать.

Например, с 8.00 до 12.00 – лекции для студентов университета, с 12.00 до 13.00 – доклад на онлайн-конференции и ответы на вопросы слушателей, с 13.00 до 14.00 – обед, с 14.00 до 17.00 – работа над статьей. У преподавателя расписание может быть стабильным и не меняться целый семестр, в конце которого нужно будет выделить время на проверку курсовых и контрольных работ студентов и прием экзаменов.

Метод гибкого и жесткого планирования

Тут мы вплотную подошли к технике гибкого и жесткого планирования. Суть метода в том, чтобы сначала спланировать привязанные к дате и времени дела (например, экзамены и конференции – это жесткое планирование), а уже потом планировать не привязанные четко ко времени занятия (например, написание статей и диссертаций – это мягкое планирование).

Конечно, статьи обычно нужно сдать не позднее какой-то даты, да и защитить кандидатскую диссертацию желательно до 35 лет, а не после выхода на пенсию. Однако возможностей гибко спланировать время для этих задач больше. Условно говоря, если вы поступаете в аспирантуру в 2025 году, вам никто не поставит дедлайн быть готовыми к защите 15 ноября 2029 года.

Можно было бы сказать, что автором метода гибкого и жесткого планирования являются сама жизнь и здравый смысл. Однако наш отечественный эксперт в сфере тайм-менеджмента Глеб Архангельский глубоко проработал эту концепцию и представил ее в своей книге «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать», так что его и принято считать автором метода «гибко-жесткого» планирования.

Добавим, что Глеб Архангельский является научным руководителем ряда исследовательских и учебных программ по внедрению тайм-менеджмента в российских высших учебных заведениях.

Getting Things Done (GTD)

Тайм-менеджмент – это целая наука. Поэтому вполне логично, что появляются специальные люди, которые занимаются исключительно тайм-менеджментом и исследованиями в этой сфере. Как, например, Дэвид Аллен. Его система управления временем Getting Things Done сосредоточена на том, чтобы свести все требующие решения дела в единый список, организовать их по важности и контексту (дом, работа, спорт, прочее), и тогда будет проще найти оптимальное время для каждой задачи и довести дело до конца (Getting Things Done).

Свою систему Аллен излагает в книге Getting Things Done, название которой при переводе на русский язык трансформировалось в «Как привести дела в порядок». Лингвисты часто указывают на неточность перевода, однако по сути все верно: привести дела в порядок – это и есть довести их до логического завершения. Сам Аллен, кстати, к 35 годам успел сменить 35 профессий, так что он знает, о чем пишет.

Метод «слона»

Знает, о чем говорит, и мотивационный спикер Брайан Трейси, занимавший руководящие должности во многих компаниях и реализовавший немало собственных бизнес-проектов. Сразу понять, сколько времени займет реализация того или иного проекта, практически нереально.

А если разделить проект на небольшие части, станет проще планировать время на вполне конкретные дела, каждое из которых приближает к конечной цели. Это как если бы вам было нужно съесть слона. Сделать это сразу невозможно, а разрезав на кусочки и пожарив бифштексы, станет ясно, сколько времени с вашим желудком и аппетитом понадобится, чтобы «одолеть» слона полностью.

К слову, авторству Трейси принадлежит и метод «лягушки». Суть в том, чтобы каждый день находить время на одно неприятное и давно «висящее на шее» дело, и делать его. Через какое-то количество дней вы обнаружите, что несделанных дел у вас не осталось. Если вы очень брезгливы и не хотите «съедать лягушек», можно представлять массив несделанных дел как большого слона, и отрезать от него по одному кусочку-бифштексу.

Техника Pomodoro

Свой вклад в науку управления временем могут вносить не только президенты, ученые, бизнесмены и эксперты, но и обычные студенты. Итальянец Франческо Чирилло на момент изобретения авторской методики Pomodoro был студентом университета.

Он придумал свою формулу эффективной работы, позволяющую сохранить максимальную концентрацию: 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. После 4 таких циклов – перерыв на 20-30 минут. Почему метод называется Pomodoro? Тут все просто. Таймер, который Франческо запускал для отсчета времени, имел форму помидора.

Это самые известные и популярные методы тайм-менеджмента. Больше мы рассказываем на нашей программе «Лучшие техники тайм-менеджмента», однако для общего понимания, что такое тайм-менеджмент, и проникновения в заявленную тему сегодняшнего обзора вполне достаточно. Напомним, мы собрались обсудить новые тренды в управлении временем.

Итак, что же нового могло появиться в такой сфере, как управление временем? Давайте посмотрим!

Управление временем: чего не было раньше и что не было трендом?

Под новыми трендами обычно принято понимать явления, которых не было раньше. Или, допустим, были, но представляли собой единичные случаи и не являлись трендом. Чтобы в какой-либо сфере появилось нечто новое, должны произойти некие изменения.

Как может поменяться время? С одной стороны, в сутках по-прежнему 24 часа, в неделе 7 дней, в году 12 месяцев, Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов 9 минут 10 секунд. С другой стороны, только ленивый забыл поделиться ощущением деформации времени, когда оно явно стало идти быстрее.

Конечно, дело тут более в том, чем наполнено наше время, а не в самом времени как таковом. Мы стали получать больше информации в единицу времени из большего количества источников. Современные эстрадные композиции звучат заметно быстрее и энергичнее, чем эстрада середины прошлого века.

Частные образовательные проекты практически не используют формат традиционных уроков по 45 минут, стараясь изложить тему за 10-15 минут и активно внедряя микрообучение, когда нечто совсем простое можно объяснить за 2-3 минуты.

В каждую минуту нашего времени мы пытаемся вместить все больше информации, знаний, действий, решений, транзакций. И от этого все больше утомляемся, с досадой понимая, что дел меньше не становится, а жизнь со своими радостями и удовольствиями идет все быстрее и быстрее, и все как-то мимо нас.

Причем в нынешней ситуации это даже хорошо, если мы всего лишь недополучили каких-то радостей от жизни, а не «влипли» в неприятности, на которые так щедра окружающая действительность. Современная ситуация с ее повсеместными вооруженными конфликтами, торговыми войнами, экономической и социальной нестабильностью вносит свой вклад в течение и «наполненность» нашего времени, нервируя неопределенностью и заставляя тратить его зачастую просто на выживание, причем в прямом смысле этого слова.

Новая «наполненность» бытия требует, чтобы процессы управления временем менялись и обновлялись. Время перестает быть просто ресурсом для продуктивности: оно становится инструментом адаптации, устойчивости и сохранения психологического равновесия.

Рост неопределенности снижает предсказуемость планов, а хронический стресс требует больших затрат времени на восстановление. У многих работа и жизнь переплелись, как никогда тесно, а глобальные перемены в жизни, как, например, вынужденная релокация заставляет решать бытовые и рабочие задачи практически одновременно. Но что же нового можно добавить к уже известным и опробованным методам тайм-менеджмента?

На самом деле, задачи тайм-менеджмента остаются прежними – оптимизация временного ресурса для достижения ваших целей. Да и проверенные техники тайм-менеджмента можно задействовать, как вы их задействовали раньше.

Новое будет, скорее, не в методах и техниках, а в самом подходе к тайм-менеджменту. Гармоничное сочетание работы и личной жизни – не цель, а отправная точка. С этого советует начать известный бизнес-консультант Ричи Нортон в своей книге «ANTI-TIME-менеджмент. Система для тех, кто хочет строить работу вокруг жизни, а не наоборот» [Р. Нортон, 2022].

Автор подсказывает: сегодня – это все, что вам нужно. Хорошие результаты можно получить, если правильно распределять, прежде всего, внимание, а не время. Вы всю жизнь мечтаете научиться танцевать, так что вам мешает прямо сейчас или в ваш обеденный перерыв посмотреть адреса танцевальных школ и фитнес-центров в вашем городе и узнать расписание мастер-классов? Если хорошо подумать, вы поймете, что помех нет.

Что вам мешает пойти на первое занятие в ближайшее воскресенье? Стирка и уборка, которую можно сделать в любой другой день? Подождет и то, и другое, потому что здоровье и хорошее настроение важнее. И вот так, шаг за шагом, у вас появляется замечательное хобби, и вы начинаете двигаться к своей мечте – танцы, рисование, каратэ, футбол, написание книги, сценария пьесы, поездка на море и т.д.

Итак, повторим еще раз: хорошие результаты можно получить, если правильно распределять, прежде всего, внимание, а не время, потому что время и управлением временем – это инструмент для достижения ваших целей, а не собственно цель.

В принципе, эту идею в том или ином виде транслирует большинство систем тайм-менеджмента, однако нынешняя жизнь с ее непредсказуемостью и тесным переплетением рабочих и бытовых задач открывает новые возможности в плане достижения гармоничного сочетания работы и личной жизни.

Можно даже сказать, что по-другому уже и не получится. Условно говоря, если вас переводят на удаленную работу, вам придется синхронно решать и рабочие, и домашние бытовые задачи. Такие, как обустройство рабочего места, загрузка нужного софта на домашний компьютер или подключение к домашней сети рабочего компьютера и т.д.

Зато у вас освобождается время, которое вы тратили, чтобы доехать на работу и с работы. Пару часов в день – это 10 часов при 5-дневной рабочей неделе. Считайте, целый рабочий день, если вам нужна подработка и вторая работа. Или пару тренировок в неделю с учетом доехать, переодеться, позаниматься, принять душ и выпить протеиновый коктейль после тренировки в фитнес-баре.

В случае релокации вам сначала найдется найти жилье, причем думать придется одновременно и как там организовать быт, и где тут обустроить рабочее место, и как при этом найти возможность для отдыха и не сойти с ума от непривычных нагрузок и быстро меняющихся обстоятельств. Зато теперь не нужно специально ехать в новое место за новыми впечатлениями в отпуск – достаточно просто выйти за порог, и новое перед глазами буквально все. Примеры можно продолжить, но суть, думается, понятна.

Нам наше время приходится тратить несколько иначе, чем тратили наши бабушки и дедушки и даже мы сами еще в начале этого тысячелетия. Значит, и процессы управления временем будут претерпевать изменения.

Топ-10 трендов тайм-менеджмента:

- Адаптивный тайм-менеджмент – вместо жесткой структуры, графика, долгосрочного планирования на первый план выходит сценарное мышление и вариативные планы, потому что сегодня умение адаптироваться важнее, чем способность следовать жесткому расписанию. Так или иначе, тема адаптивности наличествует во всех современных трендах.

- Принцип минимализма – нынче в моде новые модели определения приоритетов по принципу «минимальной готовности», когда возможность быстро найти работающее решение, экономия времени и энергии важнее, чем некий идеальный результат.

- Учет глобального фона и контекста – нередко планы и расписания приходится менять «на ходу», поэтому все больше людей резервируют время для утреннего чтения новостей и корректировки расписания на день в зависимости от ситуации. Например, закрытие аэропорта из-за обстрелов, перевод школ на дистанционное обучение из-за гриппа и т.д.

- Сценарное планирование – планирование по принципу «что, если» предполагает необходимость продумать план действий на разные случаи развития событий, например, худший, лучший и наиболее реалистичный. Или минимум, оптимум и максимум на день и неделю в зависимости от своего состояния и самочувствия.

- Учет личных периодов эффективности – все, что относится к сфере «мягкого планирования» многие начали выстраивать с учетом своих внутренних «биологических часов» и своего уровня энергии в те или иные часы, дни, периоды. Самые сложные задачи следует выполнять тогда, когда вы полны сил и энергии. У «жаворонка» это утро, у «совы» вечер. А еще у каждого человека есть свои индивидуальные биоритмы – физические (23 дня), эмоциональные (28 дней), интеллектуальные (33 дня), которые отсчитываются от даты рождения.

- Психоэмоциональный тайм-менеджмент – осознанность, регулярные перерывы на отдых и разминку, цифровой детокс после работы, обязательная прогулка, если позволяет погода, дыхательные практики или йога перед сном, периоды «ничегонеделания» раз в день или хотя бы в неделю. Все больше людей осознают важность физического и психологического восстановления после вынужденной борьбы с хаосом и непредсказуемостью, коих, как мы уже выяснили, становится в нашей жизни слишком много.

- «Здесь и сейчас» – все меньше людей склонны откладывать что-то «на потом», «на завтра», «на следующий год» просто понимая, что «завтра» с учетом войн и эпидемий для многих из них может просто не настать, а в следующем году условия для реализации планов и проектов будут еще хуже. Поэтому люди все чаще находят время для давно отложенных дел, желаний, стремлений и просто для себя и своих близких.

- Most Important Task, или Самая важная задача – это больше о приоритизации и планировании, но отсюда вытекает и собственно тайм-менеджмент и распределение времени. Условно говоря, если вы работали день и ночь, чтобы решить главную задачу по работе или учебе (подготовить отчет в налоговую, сдать сессию в университете), теперь ваша главная задача – отоспаться, а все остальное – потом.

- Цикличное планирование вместо линейного – все больше людей планирует неделями, ритмами, сезонами. Например, пройти курсы повышения квалификации в ближайшие два месяца, закончить магистратуру в следующем году, похудеть на 3 килограмма за оставшийся до пляжного сезона месяц, сделать ремонт до зимы. В условиях непредсказуемости многие долгосрочные планы теряют актуальность, а движение маленькими шагами позволяет видеть прогресс даже в не слишком продуктивные периоды своей жизни.

- Социальное планирование – команды договариваются о ежедневных «пятиминутках», чтобы сверить и откорректировать планы, если ситуация поменялась, «часах фокуса», когда никто никого не отвлекает от работы, «часах тишины», когда все воздерживаются от деятельности, которая создает громкий звуковой фон. Такое, в частности, практикуют управляющие компании и товарищества собственников жилья, устанавливая, например, с 13 до 15 часов «время тишины» для отдыха пожилых людей и семей с малолетними детьми.

Если вам повезло (или не повезло) проживать в таком жилом комплексе, вы будете вынуждены подстраивать свой личный тайм-менеджмент под общий распорядок, устанавливающий определенные «часы тишины». На работе вам нужно будет планировать рабочие дела так, чтобы присутствовать на «пятиминутках» и быть в курсе новшеств внутри компании.

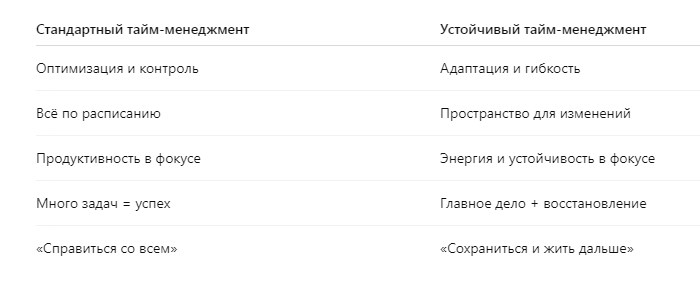

Можно сказать, что на смену стандартному тайм-менеджменту приходит так называемый «устойчивый тайм-менеджмент» с фокусом на адаптивности и «выживаемости». Разница, как мы ранее выяснили, не в методах и техниках, а в самом подходе к тайм-менеджменту, когда гармоничное сочетание работы и личной жизни – это отправная точка, а не просто цель, к которой нужно стремиться.

Разницу между традиционным и устойчивым тайм-менеджментом можно представить в виде небольшой таблички, которую нам помог составить ИИ, а именно ChatGPT:

Впрочем, если вы в совершенстве владеете основными инструментами тайм-менеджмента и «приняли», что этот мир сейчас меняется быстрее, чем раньше, необходимость приспосабливаться к переменам не будет вас стрессировать. Желающих «освоить в совершенстве» приглашаем на нашу программу «Лучшие техники тайм-менеджмента».

А тем, кому все еще сложно принять переменчивость окружающего мира, можем посоветовать ранее упомянутую нами книгу «ANTI-TIME-менеджмент. Система для тех, кто хочет строить работу вокруг жизни, а не наоборот» [Р. Нортон, 2022]. Там много личных и философских рассуждений, однако, сделанные автором выводы вполне могут пригодиться многим из нас.

Весьма интересна в контексте обсуждаемых трендов книга «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» [Н. Талеб, 2012]. Книга вышла в достаточно спокойном 2012 году, когда мир уже пришел в себя от последствий мирового кризиса 2008-2009 годов, и содержит недвусмысленный намек, что это отнюдь не конец, а лишь начало всех потрясений.

В канун мирового кризиса этот же автор выпустил книгу «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», которую переиздают до сих пор [Н. Талеб, 2024]. Сразу скажем, что мы в курсе массивов критики, обрушенных на автора, и претензий к малой выборке его личных исследований и сомнительной достоверности многих его измышлений. Однако главная мысль насчет того, что мир становится все менее предсказуемым, и будет преподносить все больше неожиданностей, вполне подтверждается жизнью.

Именно поэтому мы упоминаем эти книги исключительно как инструмент, помогающий принять переменчивость окружающего мира. Если угодно, можете воспринимать их в качестве «дневников отставного брокера», как советует один из читательских отзывов. В конце концов, человек поделился личным опытом, как поставить неопределенность себе на службу, что всегда интересно и вполне может быть полезно. Как говорится, why not?

И, конечно, всегда будут актуальны такие ценности, как здоровье, образование, любовь, дружба. На это стоит найти время независимо от того, чем и насколько вы заняты. Забота о себе и своих близких не отнимает время – она его дает, потому что физическое и эмоциональное благополучие – это ваш ресурс, который помогает вам двигаться дальше.

А сейчас давайте проверим, как вы усвоили основные техники тайм-менеджмента с помощью небольшого теста: