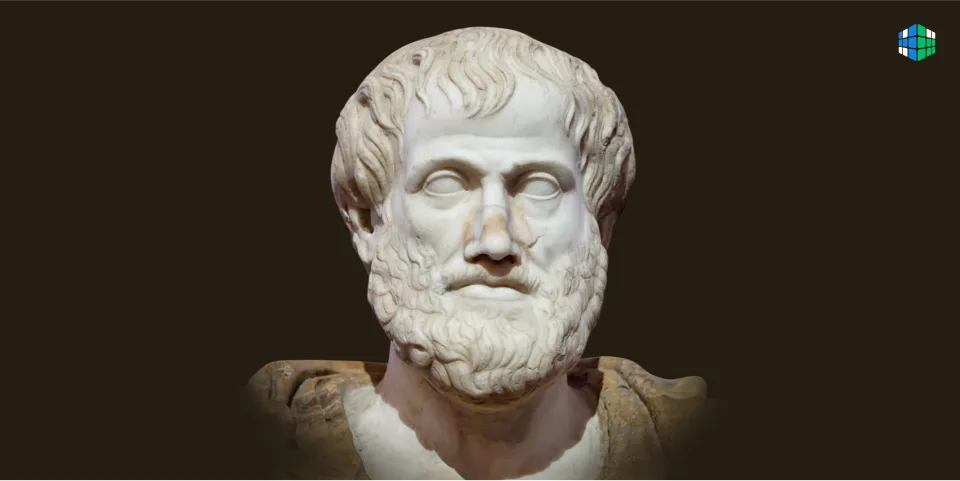

Самопознание – одна из тем философии, интерес к которой не угасает уже более двух тысячелетий. Еще древние мыслители искали ответы на вопросы: «Кто я?», «В чем мое предназначение?», «Как жить в согласии с собой?» Однако именно Аристотель систематизировал эти поиски, заложив основы самопознания как осмысленного процесса.

В отличие от своего учителя, сосредоточенного на мире идей, Аристотель обратился к внутреннему миру человека, связав познание себя с этикой, разумом и практической мудростью. Его труды «Никомахова этика», «О душе», «Метафизика» – не просто рассуждения о природе человека, а целостная система, объясняющая, как самоанализ ведет к добродетели и счастью.

Почему же Аристотеля называют основателем самопознания? Как его идеи повлияли на развитие философии и почему они остаются актуальными спустя тысячелетия? В этой статье мы разберемся, в чем заключается новаторство античного мыслителя и как его подход помогает нам лучше понимать себя даже спустя века.

Во многом благодаря учениям Аристотеля у нас есть возможность лучше исследовать свою собственную личность. Кстати, узнать сильные и слабые стороны, выявить истинные ценности и свои модели поведения, чтобы найти дело по душе и поднять самооценку, вы сможете на нашей одноименной онлайн-программе «Самооценка 360».

Роль Аристотеля в развитии западной философии

Аристотель (384-322 годы до н. э.) – один из самых влиятельных ученых и философов в истории человечества. Так, наверняка вы слышали о парадоксе «колесо Аристотеля». Еще его идеи заложили фундамент не только античной мысли, но и всей западной интеллектуальной традиции.

В отличие от своего учителя Платона, который сосредоточился на мире идей и абстрактных концепциях, Аристотель обратился к эмпирическому изучению реальности, что сделало его предтечей научного метода.

Будучи воспитателем Александра Македонского, основателем Ликея – прообраза университета и автором десятков трактатов, Аристотель систематизировал знания по логике, физике, биологии, политике, этике и психологии. Его подход к познанию мира и человека отличался рационализмом, структурированностью и практической направленностью. Именно он впервые разработал:

- Логику как инструмент мышления, о чем его книга «Органон», где рассматриваются и логические парадоксы.

- Категории бытия – субстанция, количество, качество и другие, ставшие основой европейской метафизики.

- Теорию причинности, в которой утверждает, что любое явление или объект объясняются четырьмя причинами: материальной (из чего?), формальной (как устроено?), действующей (кем или чем вызвано?) и целевой (зачем?) [Simposium, 2014].

Его идеи повлияли на средневековую схоластику, философию Возрождения, эмпиризм и даже современную психологию, и, как следствие, на литературу и творчество. А как писать тексты, ориентированные на читателя, рассказываем в экспресс-курсе «Писательское мастерство».

Исторический контекст важности самопознания у Аристотеля

Эпоха Аристотеля – конец 4 века до н. э. – стала временем фундаментальных перемен в истории Греции. Классический полис, некогда центр общественной жизни и идентичности гражданина, переживал кризис. Ослабление традиционных институтов, политические распри и рост имперских амбиций Македонии подорвали привычные опоры коллективной жизни [Э. Д. Фролов, 2001]. В этих условиях человек все чаще искал устойчивость не во внешнем порядке, а внутри самого себя.

Именно в эту эпоху происходит переход от коллективной идентичности гражданина полиса к более индивидуализированному пониманию человека. Самопознание человека становится способом обрести внутреннюю целостность в нестабильном мире.

На этом фоне идеи Аристотеля о роли разума, добродетели и осмысленного существования обретают особую актуальность: философия превращается не просто в размышления о мире, но и в руководство к личной жизни и нравственному развитию.

Культурный фон 4 века до н. э. также способствовал переосмыслению темы самопознания. Расцвет трагедии, риторики, софистики и платонизма сформировал умы, способные к рефлексии и самокритике. Слова, высеченные на храме Аполлона в Дельфах «Познай самого себя» в эту эпоху приобретают не только религиозный, но и философский, жизненный смысл.

Путь развития самопознания

Аристотель, формируя теории самопознания, опирался на уже имеющиеся на тот период труды его предшественников.

Пещерные люди

С биологической точки зрения, источник всего человеческого самопознания, по-видимому, лежит во внешнем мире. Homo Sapiens произошел от форм жизни, ползающих по суше. Они непрерывно развивались и меняли свою форму множеством различных способов на протяжении миллионов лет и поколений посредством мутаций, вызванных влиянием внешнего мира.

Некоторые из фигур, появившихся в результате этого процесса, представляли собой волосатых существ на двух ногах, которые прятались в пещерах из-за внешних условий: дождя, снега или жары, опасностей от диких хищников. В какой-то момент последнего ледникового периода, который начался около 110 000 лет назад и закончился около 10 000 лет назад, должна была произойти эволюционная мутация, которая привела к небольшому изменению в мозге этих пещерных жителей.

Историк Юваль Ной Харари называет это «когнитивной революцией» (не путать с когнитивной революцией 20 века) и датирует ее примерно 70 000 лет до нашей эры [Ю. Н. Харари, 2015]. Только благодаря этому крошечному сдвигу стало возможным самопознание, каким мы его знаем сегодня. Предрасположенность к нему наконец проявилась спустя миллионы лет эволюции живого.

Досократовская философия

Первоначально все внимание древнегреческой философии было сосредоточено на космосе, т. е. на вопросе «Что такое мир? Как его можно объяснить, понять и организовать?» Различные школы мысли вырабатывали собственные концепции: от логической и математической философии до натурфилософии. Эти школы мысли классифицируются как «досократовская философия», поскольку они практиковались до Сократа [Фрагменты ранних греческих философов, 1989].

На границе космологического и антропологического мышления, т. е. размышлений о человечестве, Кассирер видит досократического философа Гераклита с его убеждением, что загадки природы не могут быть решены без раскрытия тайн человечества. Гераклит говорил: «Я исследую себя».

Но именно Сократ первым довел эту идею до «полной зрелости» и превратил ее в метод. С появлением Сократа фокус философии сместился с космоса и окружающей природы на человека и его бытие.

Сократ: что такое самопознание?

В то время как до этого момента философия была в основном монологом отдельных умов и ходом их мыслей, Сократ предпочитал совместные прогулки и диалог. Однажды одна из таких прогулок привела его вместе со своим учеником Федром за городские ворота Афин.

Но как бы прекрасен ни был окружающий пейзаж, Сократ заметил: «Я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе» [Исследования по истории платонизма, 2013]

На этом принципе основана диалогическая философия Сократа. В нем человек раскрывается как существо, постоянно подвергающее сомнению собственное существование. В одном из своих «последних вздохов», так сказать, во время защитительной речи незадолго до вынесения ему смертного приговора, Сократ заявляет: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить» [Academia, 2025].

Платон и Аристотель

Многие диалоги Сократа, а также его «Апология» (защитная речь) дошли до нас через его ученика Платона, чье обширное письменное творчество в значительной степени сохранилось для потомков. Он развил философию дальше и перенес все возможности познания в область трансцендентального (лат. transcendere = превосходить). Т.е. в место, куда нельзя попасть с помощью наших чувств, а только с помощью нашего разума. Это место – «царство идей».

За Платоном последовал Аристотель. Он также был убежден, что научное познание невозможно посредством одного лишь акта восприятия. Тем не менее, Аристотель отвергает разделение чувственного и интеллектуального мира, проводимое его учителем Платоном. В биологии он пытается понять знание в соответствии с функционированием природы.

Согласно представлениям Аристотеля, все высшие формы жизни в природе развиваются из низших, и то же самое относится к знанию. Такие способности, как чувственное восприятие и память, воображение и разум, являются различными выражениями одной и той же основной деятельности, которая, хотя и достигает своего совершенного развития у людей, но в которой также определенным образом участвуют животные и все другие формы органической жизни [К. Шилдс, 2016].

«Поскольку человек – не лучшее существо во Вселенной, совершенное счастье для него относительно» – говорил Аристотель в «Метафизике». Возможно, вопрос «Что такое самопознание?» пока не для людей, а для высших форм неорганической жизни будущего, считал философ. Однако он подчеркнул, что осознание истинной природы своего существа требует большого созерцания и самосовершенствования.

Например, маловероятно, что ребенок обрел самопознание и полностью раскрыл свой потенциал в столь раннем возрасте. Но в идеале, к середине жизни мы ожидали бы, что человек полностью созрел и достиг полного потенциала, хотя даже на этом этапе он может быть недостаточно озабочен тем, что имеет высший смысл или что высшую ценность, чтобы посвятить этому время и соблюдать дисциплину, необходимую для самореализации.

Различия между самопознанием у Платона и Аристотеля:

|

Платон |

Аристотель |

|

Самопознание – это воспоминание бессмертной души о вечных идеях. |

Самопознание – это реальное исследование природы человека через опыт, разум и добродетель. |

|

Познание себя связано с воспоминанием о мире идей (эйдосов), в котором душа обитала до рождения. |

Познание себя связано с активностью разума и нравственной практикой в этой жизни, здесь и сейчас. |

|

Источник истинного знания – априорный (дан заранее душе). |

Источник знания – эмпирический (через чувства и размышление) и рациональный. |

|

Философ должен «отвернуться» от чувственного мира, чтобы вспомнить истину. |

Философ должен изучать чувственный мир и самого себя в нем. |

|

Главная задача – вспомнить, кто ты есть на уровне души. |

Главная задача – понять, каков ты на уровне разума, характера и деятельности. |

Так, Платон в «Федре» говорит, что душа – это крылатая колесница, падающая в мир материальный, забывающая свою истину. Аристотель же в трактате «О душе» рассуждает: «…нет души без тела; душа – форма тела, и нужно изучать и тело, и душу вместе».

Как итог, Платон ищет самопознание через воспоминание идеального, а Аристотель строит его через наблюдение за собой, развитие добродетели и рациональное исследование.

Самопознание в диалоге «Алкивиад I» и его связь с идеями Аристотеля

Философская мысль Аристотеля связывала умение человека осмыслить себя с особым свойством восприятия реальности. По мнению мыслителя, люди обладают способностью чувствовать свое состояние: видят, понимают, что видят, слышат, знают, что слушают. Однако, в отличие от богов, человек не может обладать абсолютным знанием о самом себе.

Из-за этого ему необходима дружба – ведь каждый человек живет в обществе и не может существовать изолированно. Лучший друг, по словам Аристотеля, словно второе «я», поскольку глядя на него, мы видим отражение самих себя [Большая Российская Энциклопедия, 2023]. .

Однако в диалоге «Алкивиад I» отношение к самопознанию рассматривается иначе. Сократ утверждает, что человек состоит не из души и тела одновременно, а является душой, использующей тело как инструмент. Это противоречит взглядам Аристотеля, считавшего душу и тело единым целым.

Авторы диалога подчеркивают сложность самопознания. Главный вопрос – как познать себя? Ведь понять собственную суть непросто, нельзя посмотреть на себя со стороны физически. Решение предлагают искать через другого человека, чьи глаза становятся своеобразным зеркалом. Парадоксально, однако, что, понимая себя через другого, мы встречаемся с подобной задачей – другим тоже нужно разобраться в себе. Позднее христианские мыслители дополнили этот образ понятием Бога как идеального зеркала, где отражается наше истинное «Я».

Таким образом, главная трудность диалога не в открытии себя, а в поисках способа это сделать. Самопознание требует особого общения, где обе стороны стремятся понять друг друга глубоко и искренне. Такой уровень взаимодействия намного глубже простой дружбы, ибо подразумевает интеллектуальное сотрудничество, основанное на нашем уме, который выделяет нас среди прочих социальных существ.

Важно отметить, что такое общение неразрывно связано с чувством привязанности, любовью. Как поясняет Платон, любовь лежит в основе процесса понимания себя. Наставник открывает путь своему ученику, давая возможность самому раскрыться, и наоборот, ученик помогает наставнику заново обрести ясность. Так обучение становится двусторонним путем познания.

В итоге диалог «Алкивиад I» показывает, насколько сложна и глубока природа самопознания, ставя вопросы, выходящие за пределы взглядов Аристотеля. Некоторые психологические приемы и методы, которые помогут вам лучше понимать окружающих, можно узнать на бесплатном экспресс-курсе «Психология человека».

Условия для самопознания

Условия, необходимые для самопознания по Аристотелю, можно сформулировать так:

- Наличие разума (νοῦς – ум, интеллект). Аристотель считал, что разум – высшая часть души человека. Только разум способен различать истинное и ложное, хорошее и дурное, постигать вечные законы бытия. В «Никомаховой этике» (VI, 1) он говорит: «Разум есть то, что постигает истины, а истины есть предмет добродетели разумной части души». Самопознание возможно только там, где действует разум – через рассуждение, наблюдение за собой и стремление к пониманию собственной природы.

- Сознательная жизнь и рефлексия (συνείδησις – сознание). Аристотель видел самопознание как деятельность рефлексии – осмысление собственных действий, мотивов, склонностей. В «Евдемове этике» он отмечает: «Жить – значит чувствовать самого себя, а чувствовать – значит сознавать, что ты живешь». Человек, чтобы познать себя, должен осознанно воспринимать свою жизнь, размышлять о ней.

- Нравственная добродетель (ἀρετή – арете). Аристотель был убежден: для истинного самопознания человек должен быть нравственно хорошим. В «Никомаховой этике» он пишет: «Человек добродетельный желает видеть самого себя, ибо добро приятно видеть. Порочный же человек избегает самосозерцания». Таким образом, если человек морально испорчен, он будет избегать внутреннего взгляда на себя; самопознание требует предварительной работы над собой.

- Дружба как зеркало самопознания (φιλία – дружба). Интересно, что для Аристотеля важным условием самопознания была дружба: друг – это «второе я», через него человек лучше понимает самого себя. Там же, в «Никомаховой этике»: «Друг есть другой ты сам; в нем человек созерцает самого себя». Хороший друг помогает увидеть себя со стороны, тем самым углубляя самопознание.

- Созерцательная жизнь (θεωρία – теория, созерцание) как высшая форма самопознания. В самом высоком смысле, по Аристотелю, человек познает себя через созерцание истины.

Созерцательная жизнь – это жизнь философа, который направляет ум на вечное и неизменное. В «Никомаховой этике»: «Созерцательная деятельность есть высшая и наивысшая деятельность души, наиболее родственная божественному». Познавая истину о мире, человек постигает свою истинную природу. Связь самопознания с практической мудростью (φρόνησις). Говоря о самопознании, Аристотель неизменно связывает его с одной из центральных добродетелей – практической мудростью, или фро́несисом (φρόνησις).

В отличие от теоретического знания, фро́несис – это способность принимать правильные решения в конкретных жизненных обстоятельствах. Это не просто знание добра, но умение действовать согласно этому знанию в реальной жизни.

Самопознание является необходимым условием фро́несиса: человек должен понимать собственную природу, свои склонности, цели и ограничения, чтобы поступать благоразумно. Без ясного знания самого себя невозможно оценить ситуацию трезво и выбрать наилучший способ действия.

Аристотель подчеркивал, что без практической мудрости самопознание личности остается абстрактным размышлением. Только во взаимодействии с фро́несисом оно становится действенным – превращается в руководство для реальной жизни, помогая человеку строить добродетельную, осмысленную и счастливую (евдаймоническую) жизнь.

«Практическая мудрость касается не только общего, но и частного: ведь действие происходит всегда в частном» [Аристотель, «Никомахова этика», 300 г. до н.э].

Самопознание без практики – неполное знание. Только через умелое применение его в жизни человек действительно познает себя. И сегодня идеи Аристотеля о связи самопознания и практической мудрости остаются актуальными.

В мире быстрых перемен умение понимать себя, свои ценности и осознанно принимать решения – это не философская абстракция, а жизненно необходимый навык. Без фро́несиса самопознание легко превращается в самообман или бесплодные мечтания, с ним же оно становится основой зрелости, ответственности и внутренней свободы.

Связь теории самопознания с более поздними философами

В 20 и 21 веках тема самопознания не только сохранила свою значимость, но и обрела новые измерения благодаря работам экзистенциалистов, психоаналитиков и представителей когнитивной науки.

Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, развивая экзистенциальную традицию, рассматривали самопознание как болезненный, но необходимый процесс освобождения от иллюзий, ведущий к подлинной свободе.

В свою очередь, психоанализ Зигмунда Фрейда и Карла Юнга перенес дискуссию вглубь человеческой психики, сделав акцент на исследовании бессознательного как ключевого элемента потребности в самопознании.

Современная философия сознания, представленная такими мыслителями, как Джон Серль и Томас Нагель, интегрирует античные и феноменологические подходы в анализ субъективного опыта, задаваясь вопросом: «Что значит осознавать себя?»

В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта мир самопознания сталкивается с новыми вызовами: от виртуальных идентичностей до нейроинтерфейсов, стирающих границы между «Я» и машиной.

Сегодня, когда медитация, коучинг и практики осознанности становятся массовыми, идея самопознания выходит за рамки академической философии, превращаясь в глобальный культурный феномен. Однако ее корни, как и две тысячи лет назад, уходят в аристотелевский вопрос «Кто я?», остающийся главным ориентиром в поисках человеческой сущности.

Заключение

Аристотель заложил основы теории самопознания, превратив его из абстрактной идеи в систематический философский поиск. Его понимание познания себя как пути к добродетели и мудрости стало отправной точкой для стоиков, средневековых теологов, феноменологов и современных исследователей сознания.

В 21 веке, несмотря на технологические революции и новые формы идентичности, аристотелевский вопрос «Что значит быть человеком?» остается центральным. Психоанализ, экзистенциализм и нейронаука лишь расширили границы этого поиска, подтвердив универсальную потребность в самопознании как основе человеческого существования.

Мир самопознания сегодня – это сложный синтез:

- древней мудрости о гармонии души;

- научного понимания работы сознания;

- практик цифровой эпохи, где виртуальное «Я» требует новых подходов к саморефлексии.

Как показала многовековая история философии, без понимания себя невозможно ни личное развитие, ни подлинные отношения с миром. В этом – непреходящая ценность аристотелевского наследия, которое продолжает вдохновлять поиски смысла в быстро меняющемся мире.

Философия Аристотеля заложила основы самопознания, и сегодня мы можем использовать эти принципы на практике. На онлайн-программе «Самооценка 360» вы научитесь анализировать свои сильные и слабые стороны, понимать истинные ценности и модели поведения – чтобы найти дело по душе и укрепить уверенность в себе.

«Познай себя» – этот древний призыв, переосмысленный Аристотелем, остается самым актуальным вызовом современности, объединяющим мудрость прошлого с вызовами будущего. Желаем вам найти свой баланс в этом вызове! И в завершение предлагаем вам ответить на несколько вопросов по теме статьи: